“Eu não sou racista, (fulano) é meu amigo pode falar. Não é, fulano?!”.

“A (fulano) não é só empregada e babá das crianças. Ela é quase da família”.

“Aqui eu não consegui amamentar, meus filhos tiveram ama de leite”.

Não, essas expressões não são equívocos pontuais, são premissas assentadas em um modo de estruturar o mundo e as relações que tem pra lá de meia dúzia de séculos; e que não foi encerrada no treze de Maio.

A experiência da escravidão de povos do continente Africano, bem como o de povos indígenas, se baseou, não apenas em uma atividade econômica demandada pelo poder colonial, baseou-se na estruturação de valores que desumanizaram e “coisificaram” o corpo negro e indígena de tal forma que seu valor na sociedade passou a ser admitido de acordo com a função que cumpria na estrutura social. Seja nas plantations de cana-de-açucar, nas minas, nas fazendas de café ou nas incipientes cidades e vilas o corpo negro dava o tom da economia. Sendo a mão que plantava, colhia, cozinhava, limpava, cuidava, vendia, produzia manufaturados e garantia até o saneamento básico. Uma história de opressão e exploração que perdurou 470 anos e a abolição não tratou de encerrar a experiência, apenas a modernizou, relegando às massas ex-escravizadas a condição de figurar, em sua maioria, os trabalhos de baixa remuneração e prestígio na então sociedade capitalista.

Tal estrutura social baseada no racismo só foi possível mediante a sensível particularidade do “racismo à brasileira” que vem se dando nos últimos 134 anos a partir da romantização e da idealização de sua própria história, inaugurada, principalmente, pelo pensamento Gilberto Freyreano, de que, no Brasil, houve uma relação simbiótica entre a Casa Grande e a Senzala e que a harmonia resultou em relações democráticas que, na visão do autor, se provavam a partir da existência da figura do “mulato”. Ou seja, a mestiçagem passou a ser verificada como indicadora de relações Étnico-raciais harmônicas e, não pelo que de fato foi: a violação sistemática do corpo da mulher preta escravizada.

Lélia Gonzalez bem retrata essas experiências no ensaio “Racismo e sexismo na cultura brasileira” nos explicando como o estereótipo da “mulata” e da “mãe preta” foram fundamentais para a estruturação do mito da democracia racial no país de tal sorte, que a mídia e os meios de comunicação em massa trataram de reproduzir estes estereótipos, bem como outros (o malandro, o favelado, a barraqueira e etc.).

É importante entendermos que, por mais que estes estereótipos se construam a partir de experiências concretas da realidade, tratam-se de simplificações exageradas que essencializam, reduzem, naturalizam desigualdades e favorecem ao pensamento maniqueísta.

Desta forma, quando assistimos a repetição de poucas características para grupos amplos da sociedade, replicamos mais preconceitos, do que uma correspondência clara com a população.

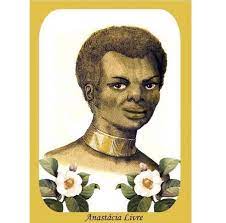

O estereótipo da “mãe preta”, que tem na versão norte-americana a “Mommie”, preconiza pela figura feminina negra robusta, maternal, de personalidade orgulhosa, subserviente e que abdica-se de sua própria narrativa para cuidar dos interesses da família dos brancos. Na teledramaturgia não faltam exemplos, como a icônica Mamãe Dolores (O Direito de Nascer), a Dalva (O Clone) e a Tia Anastácia (Sítio do Pica Pau Amarelo). Personagem criado por Monteiro Lobato e que encarna em sua obra o “olhar do branco” sobre o negro. E é justamente a partir da ruptura com este lugar que escrevemos essa coluna, por entender que é preciso romper com essas estruturas mentais que encontram na atualidade, atmosfera para se reproduzir. Seja por meio da negação de direitos às mulheres-mães negras, através da realidade que amplia em quatro vezes mais as chances de sofrermos com a violência obstétrica, de figurarmos os piores indicadores sociais da violência física, sexual e do feminicídio.

Falaremos pelo corpo que sequer é reconhecido nos espaços de poder e decisão; salvo as exceções que vêm ampliando espaço nas instituições políticas por meio da luta constante. Falaremos a partir da negação da negação do Brasil. Pois, como bem disse Lélia: “Exatamente porque temos sido falados, infantilizados (infans, é aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, porque falada pelos adultos), que neste trabalho assumimos nossa própria fala. Ou seja, o lixo vai falar, e numa boa”.

Como uma mulher negra, mãe de duas, gorda, educadora e escritora, não aceitarei, para mim, o lugar de fala que foi designado pelo que sou. Aqui… Anastácia, nunca mais!

Fonte:

Cândido, Márcia Rangel; Júnior, João Feres. “Representação e estereótipos de mulheres negras no cinema brasileiro”. Rev. Estudo. Fem. 27 (2) ,2019 . <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2019v27n254549>

Gonzalez, Lélia. “Racismo e sexismo na cultura brasileira”. Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 1984, p. 223-244.

Documentário A negação do Brasil. Joel Zito Araújo, 2000. <https://youtu.be/EvNPhyS863o>